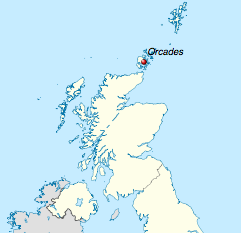

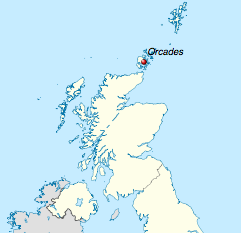

Les Rédemptoristes Transalpins, connus aussi sous le nom de Fils du Tres-Saint Rédempteur (F.SS.R.) forment une communauté originale, mi-contemplative mi-apostolique, qui célèbre la liturgie traditionnelle en reprenant les anciennes traditions et pieux exercices des Rédemptoristes institués par leur fondateur saint Alphonse Marie de Liguori au XVIIIème siècle. Cette communauté nouvelle existe depuis 1988, fondée par les R.P. Michael Mary et Anthony Mary. Le premier lieu d’établissement de la communauté dans le Kent s’étant révélé exigu, les Rédemptoristes firent l’acquisition en 1999 d’une île de 74 hectares, Papa Stronsay, située dans l’archipel des Orcades, au Nord de l’Ecosse, y fondant le Monastère du Golgotha.

Pour rejoindre Papa Stronsay, il faut tout d’abord se rendre sur l’île principale des Orcades, Mainland, au terme d’une heure trente de traversée en ferry depuis Thurso au Nord de l’Ecosse :

Puis de là, reprendre un second ferry pour l’île de Stronsay. Au terme d’une nouvelle traversée d’une heure trente, on arrive en vue de Stronsay et de Papa Stronsay qui se situe juste en face :

Arrivé à Stronsay, il faut prendre le bateau des frères pour passer en face sur l’Ile de Papa Stronsay :

A l’entrée du monastère sur le quai de Papa Stronsay veille l’icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours. A dire vrai, sa reproduction est un peu partout présente sur Papa Stronsay, car cette icône miraculeuse était tenue en grande vénération par saint Alphonse Marie de Liguori, fondateur des Rédemptoristes : la sandale de l’Enfant Jésus qui se détache signifierait le « rachat », (selon la coutume israélite de donner sa sandale pour conclure un marché) donc la Rédemption (de redimere, racheter) de l’humanité perdue par Notre Seigneur Jésus-Christ lors de Sa Passion. L’Enfant-Jésus sur cette icône regarde aussi deux archanges lui tendant les instruments de sa passion et non sa Mère comme sur d’autres icônes, tandis que la Vierge nous regarde : elle est notre Mère et nous sommes ses enfants.

L’icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours, apportée à Rome où elle était vénérée dès 1499, avait disparu durant le sac de la Ville éternelle par les troupes napoléoniennes. Redécouverte en 1868, sa garde en fut confiée aux Rédemptoristes romains par le Pape Pie IX. Les Rédemptoristes contribuèrent alors à sa diffusion dans tout l’univers catholique.

Au sommet de l’entrée du Monastère du Golgotha trône la Croix de Papa Stronsay :

Cette croix celtique fut découverte sur l’île de Papa Stronsay et provient du premier monastère établi ici probablement dès le VIème siècle par des moines celtes disciples de saint Colomban. Ce monastère était toujours en activité au XIème siècle, après la conquête des Orcades par les Viking. Du reste, le nom de Papa signifie que l’île était tenue par des Papari, terme qui désignait en vieil irlandais les Pères moines qui y avaient leur monastère. Cette croix constitue ainsi le magnifique témoignage que cette île sainte retrouve sa vocation environ sept siècles après les derniers moines.

On retrouve la Croix de Papa Stronsay sur les armes du Monastère du Golgotha, avec l’étoile qui symbolise Marie, Stella Maris – Etoile de la Mer :

Les Rédemptoristes Transalpins ont d’abord réutilisé les bâtiments de la ferme abandonnée qui existaient sur l’île lors de son acquisition. Dû à l’accroissement de leur communauté, ils agrandissent ceux-ci par de nouvelles extensions.

Le monastère comporte trois chapelles. Voici l’intérieur de l’une d’entre elles :

Au cours des offices & prières communs, j’ai pu découvrir quelques unes des nombreuses spécificités des Rédemptoristes, en particulier dans les prières du soir et du matin réglées par saint Alphonse de Ligori en sus de l’office divin : abandon à la Providence, grand amour de Notre Dame, amour pour l’enfance de Jésus (les Rédemptoristes font mémoire de la fête de Noël le 25 de chaque mois), importance de la prière commune pour des intentions précises. La vie en cellule monacale tient aussi une grande place, l’entrée dans sa cellule passe par un petit oratoire où l’on est invité à prier en entrant et en sortant. Je ne soupçonnais pas l’importance des nombreux pii exercitationes qui font la richesse de la tradition rédemptoriste (il me faudra faire l’acquisition d’un manuel rédemptoriste traditionnel latin-français, qui manque à ma bibliothèque). Toutefois, un des aspects qui m’a beaucoup poussé à découvrir Papa Stronsay est l’intérêt que porte cette communauté – qui célèbre le rit romain traditionnel – au rit byzantin slave. Voici la chapelle byzantine du Monastère du Golgotha :

Le monastère referme de nombreuses reliques. Parmi celles-ci, mon attention a été retenue par cet antimension sur lequel célébrait le Bienheureux Nicholas Charnesky (1884 † 1959), Rédemptoriste et évêque byzantin, martyr du communisme, béatifié par le Pape Jean-Paul II en 2001 :

Ce saint évêque et martyr est en grande vénération à Papa Stronsay.

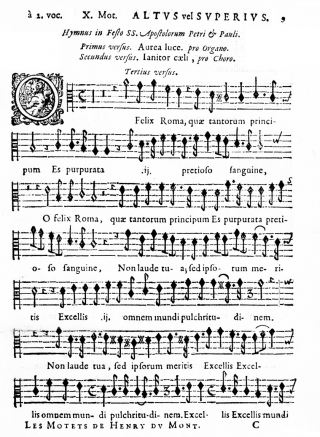

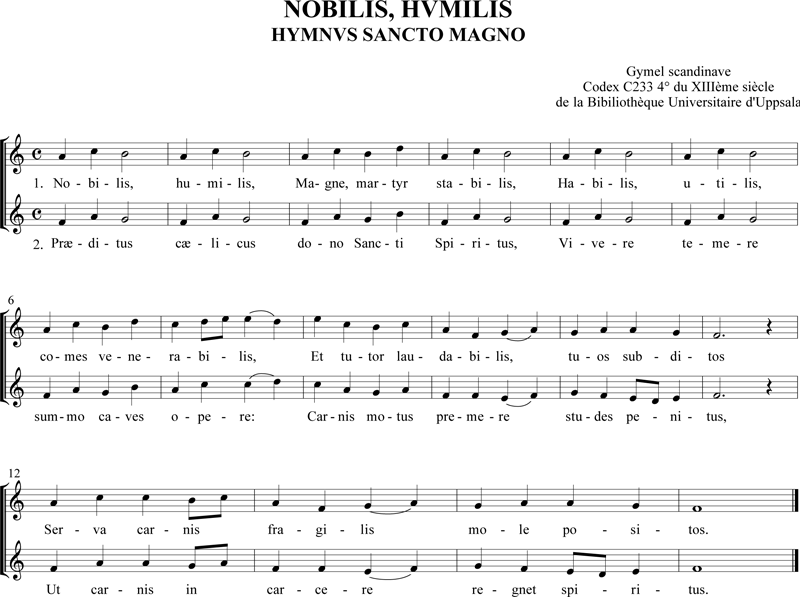

Sur l’île voisine de Stronsay (beaucoup plus grande et peuplée d’environ 300 habitants, très majoritairement protestants), les frères sont en train de construire une église catholique. Les intérieurs viennent juste d’être achevés, l’extérieur est en cours de finition. Chaque dimanche, la communauté tout entière vient y chanter la messe à 9h, auquel assistent les fidèles catholiques de l’île. Heureux effet de la Providence, lors de mon passage tombait ce dimanche-là l’une des grandes fêtes patronales des Rédemptoristes, la Fête du Très-Saint Rédempteur, fixée de façon mobile au 3ème dimanche de juillet :

La fête liturgique du Très-Saint Rédempteur au 3ème dimanche de juillet est propre à quelques lieux & quelques congrégations. Le Pape l’a concédée aux Rédemptoristes comme fête double de 1ère classe avec octave le 8 mars 1749, mais cette fête est plus ancienne : elle fut instituée à Venise à la suite d’un vœu fait par le Sénat de cette ville, en action de grâce pour la rapide cessation de la peste de 1576.

Voici un détail de la chasuble du célébrant où l’on peut lire la devise des Rédemptoristes, tirée du psaume 129, v. 7 Copiosa apud eum redemptio – Près de lui abondante rédemption.

Retour au monastère des frères en bateau après la sainte messe à Stronsay :

Les conditions de vie aux Orcades sont difficiles. En raison du vent qui souffle sur l’archipel, presque aucun arbre ne s’y rencontre. Partout ne sont que pâtures pour moutons et vaches. A ces conditions déjà rudes, s’ajoutent à Papa Stronsay l’absence de câble fournissant depuis l’extérieur l’eau ou l’électricité à l’île. Des forages profonds ont permis aux frères de trouver de l’eau douce, l’électricité est fournie par des groupes électrogènes. Comme les autres Orcadiens, les frères élèvent sur l’île des vaches & des moutons :

Les frères ont cependant construit une serre qui produit à profusion des légumes et des fruits (dont du raisin) et aussi les fleurs qui serviront à orner les différents autels du monastère :

Sur l’un des rivages de l’île, les frères ont également construit un ermitage byzantin :

L’accueil de la communauté fut d’une authentique et palpable charité, qui réchauffait singulièrement le cœur sur ces terres froides & isolées. Que Dieu bénisse avec largesse cette communauté, que la Providence pourvoie amplement à ses besoins !

Le site web du Monastère du Golgotha à Papa Stronsay.

Le blog de Fils du Très-Saint Rédempteur (Rédemptoristes Transalpins).